うすくちうるし、酒杯。

うるし、うすくち、うるわしく。

日本最古の漆工品は9000年前に遡り、大航海時代には、ヨーロッパの貴族が競って漆器を収集しました。世界が認める漆の技で、日本人は素材を保護し、美しく加飾することで、暮らしを彩ってきたのです。「うすくちうるし」は、手仕事で丁寧に研ぎ出した薄口の器に拭き漆を塗り重ね、やさしく潤いある口当たりに仕上げました。

うるしと暮らし、時をはぐくむ。

天然の漆でつくられた「うすくちうるし」は、塗り直しや修理が可能で、世代を超えてお使い頂けるサスティナブルな器です。天然木の木目は一つひとつ異なり、塗り重ねた漆はお使い頂くにつれ、透き通っていきます。まるで生きているかのような漆の器。ぜひご一緒に暮らしてみて下さい。

「うすくちうるし」は、手仕事から生まれます。

木地挽き

木地師が、轆轤と刃物を使って木地を挽きます。「うすくちうるし」では、「縦木取り」と呼ばれる材料の切り出し方を採用し、強度を増強させることで、繊細な薄口の挽物を可能にしています。

柿渋下地

漆を塗る前に、下地として柿渋を塗ります。柿渋は、渋柿の未熟な果実を粉砕・圧縮し、それを発酵・熟成させて得られる抽出液です。

うすくち研ぎ出し

轆轤と刃物で挽く口の薄さには限界があり、理想とする口当たりのために、更に薄く、手作業で研いでいきます。

錆漆下地

「錆漆」で木地の目止めを行います。「うすくちうるし」に使用する欅材は、とても硬く強靭であり、美しい木目が特長です。その木目から液体が漏れ出ることを防ぐため、生漆と砥の粉、地の粉(珪藻土)を混ぜた「錆漆」で下地塗りを行います。

拭き漆

漆を塗っては拭き取る「拭き漆」作業を繰り返します。

柿渋下地と錆漆下地の後に、通常は拭き漆を3回程度繰り返して完成します。季節によって、漆の浸み込み具合や乾き具合が異なるため、色や艶を見ながら拭き漆の回数を決定します。

「駒」印

稲村龍谷先生作の「駒」印を押して完成です。

①木地②柿渋下地③錆漆下地④拭き漆1回目⑤拭き漆2回目⑥拭き漆3回目と並べている画像をみていただくと、作業工程の進行による色の変化が、お分かりいただけると思います。

| サイズ | 90ml用:満量約140ml 縦72㎜×横72㎜×高72㎜/約48g(箱入約83g)*個体差あり |

|---|---|

| 素材 | |

| パッケージ | 外箱あり |

| 商品取扱の注意 | |

| 産地 | 福井県 |

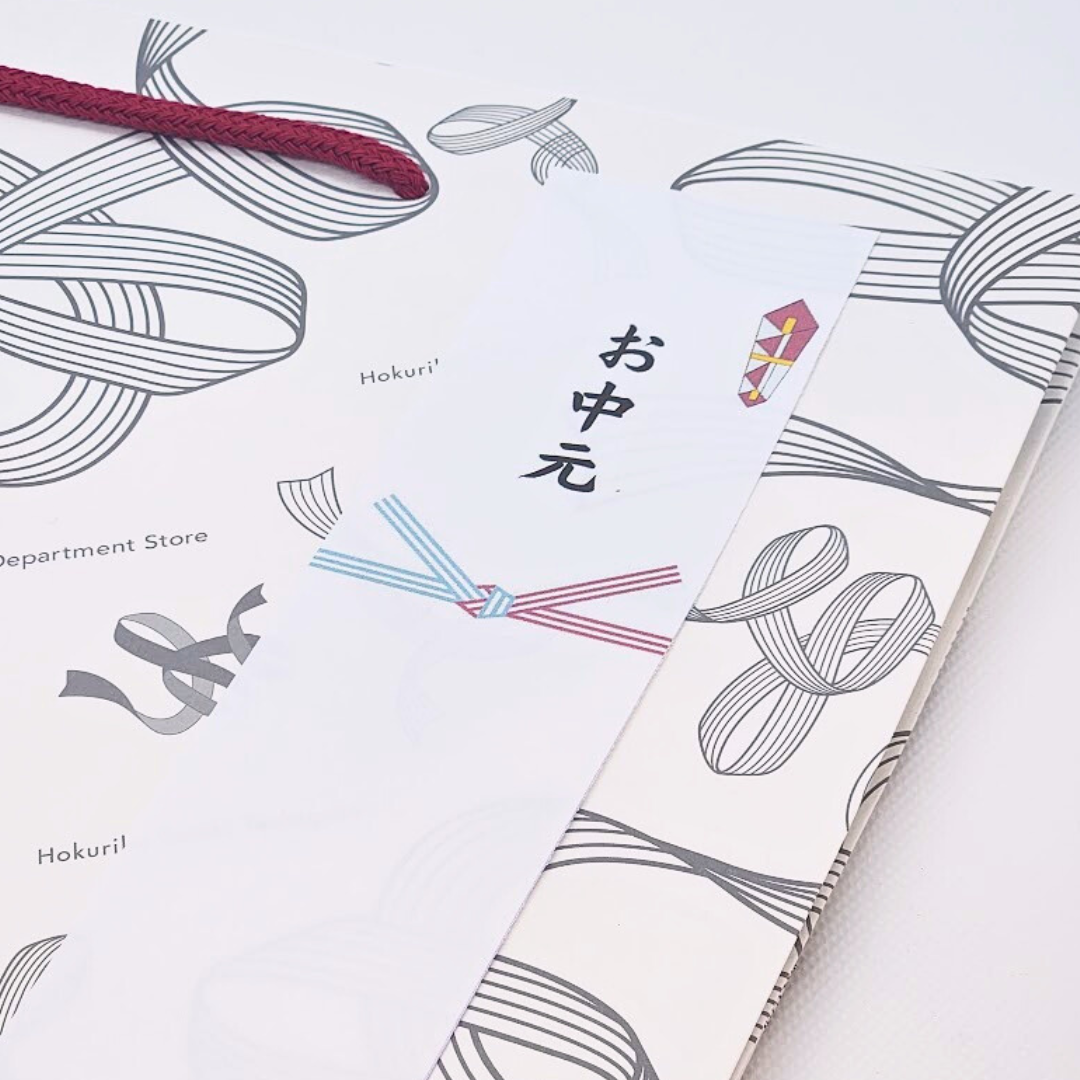

GIFT

熨斗(のし)

短冊形の熨斗(のし)シールの同梱サービスを承っております。〜29枚まで無料対応。

ご希望の場合は、カートページのご要望欄に「熨斗シール同梱希望」と、表書き希望される場合は、記入するお名前も合わせてご記入ください。

<注意事項>

※ 商品によって対応が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ 別配送商品(メーカー直送)は対象外の場合がございます。

※ 熨斗シールは、商品到着後にお客様にて貼っていただく必要がございます。

Let customers speak for us

うるしの駒や